幾十年來,,研究人員早已知道恒星會吞沒它們的“后代”,但究竟有多少恒星會吞噬自己的行星,?近日發(fā)表于《自然—天文學(xué)》的一項研究顯示,,多達(dá)1/3的恒星吞噬過至少1顆自己的行星。這一發(fā)現(xiàn)能幫助天文學(xué)家縮小尋找類地系外行星的范圍,,排除那些不包含類地行星的恒星系統(tǒng),。

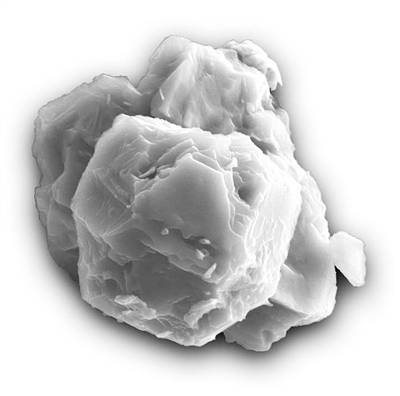

巖石行星中富含鐵、硅和鈦等重元素,,恒星則大多含有氫,、氦、氧和碳等較輕的物質(zhì),。因此,,當(dāng)一顆行星被吞噬時,它的重元素會在恒星外層擴散,,在光線中留下明顯的吸收特征,。

這項研究的帶頭人、意大利帕多瓦天文臺天體物理學(xué)家Lorenzo Spina指出,,如果一顆恒星中鐵含量異常豐富,卻完全不含有碳和氧等其他元素,,就表明它曾吞噬過行星,。

Spina和同事通過觀察107個雙星系統(tǒng)研究這種情況的發(fā)生頻率。這些雙星系統(tǒng)均包含兩顆類太陽恒星——類似電影《星球大戰(zhàn)》中虛構(gòu)的兩顆太陽系恒星塔圖因,。雙星是從同一團(tuán)氣體和塵埃中誕生的,,因此化學(xué)成分幾乎相同。

團(tuán)隊還選擇質(zhì)量和溫度都非常接近的“雙子星”來研究。在其中33對“雙子星”中,,一顆恒星比另一顆恒星顯示出較高的鐵含量,,這正是行星被吞噬的跡象。這些恒星同樣富含鋰,,也進(jìn)一步證實了其吞食行星的假說,。這是因為,盡管類太陽恒星出生時含有大量鋰,,但它們會在誕生后1億年內(nèi)燃燒殆盡,。如果在較老的恒星中觀測到鋰,那么它很可能來自行星,。

研究小組還發(fā)現(xiàn),,在熱恒星中出現(xiàn)異常化學(xué)特征的頻率更高,。Spina說,,這是因為越熾熱的恒星外層越薄,被吞噬的行星物質(zhì)往往越集中,,從而留下更鮮明的特征,。

根據(jù)這些證據(jù),研究小組發(fā)現(xiàn)行星吞噬事件發(fā)生在類太陽恒星中的概率為20%~35%,。吞噬過程可能是,,行星之間的引力相互作用把其中一顆行星拋到中心恒星上,或者使它足夠接近恒星,,從而慢慢被恒星蒸發(fā)或者吞噬,。

美國宇航局噴氣推進(jìn)實驗室天文學(xué)家Mamajek表示:“這顯然是一個很大的進(jìn)步,吞噬行星的現(xiàn)象雖然之前被研究過,,但這項新發(fā)現(xiàn)為該現(xiàn)象提供了更大的樣本和更明確的統(tǒng)計證據(jù),。”