當(dāng)年朱棣遷都北京,,開始大興土木建造紫禁城,。故宮建成后的金碧輝煌讓老百姓嘆為觀止,于是坊間有了“紫禁城的地都是用金磚墁”的傳言,說皇帝太奢侈啦,,用金磚來鋪地。

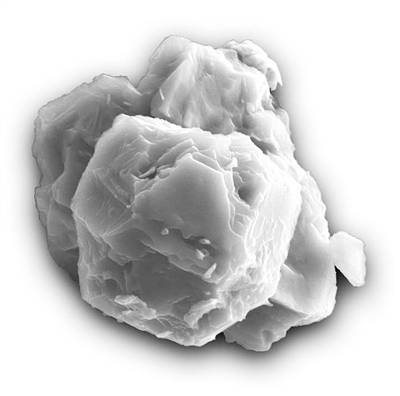

事實(shí)上,,老百姓口中的“金磚”,,實(shí)際上是規(guī)格為二尺二、二尺,、一尺七見方的大方磚的雅稱,。

這種大方磚是蘇州御窯——陸慕磚窯生產(chǎn)出來的磚。陸慕磚窯生產(chǎn)的磚在當(dāng)時(shí)質(zhì)量上乘,,博得永樂皇帝的稱贊,,窯場(chǎng)被賜名為“御窯”。

當(dāng)年這種細(xì)料“方磚”名叫“京磚”(專為京城生產(chǎn)),,因京磚顆粒細(xì)膩,,質(zhì)地密實(shí),敲擊時(shí)有金石之聲,,斷之無孔,,且“京”與“金”讀音相似,“京”字后逐步演化為“金”字,,故稱為“金磚”,。

這樣一塊磚制成要720天。當(dāng)年有“一兩黃金一塊磚”的說法,。一塊破磚頭真的這么值錢,?按照現(xiàn)在的金價(jià)來計(jì)算,一塊磚怎么也不少于10萬元,。按照二尺二的方磚來算,,成本怎么著也得15萬元一平方米。前幾年,,一塊明永樂年間的御窯金磚拍賣成交價(jià)格為80多萬元,。

“金磚”的燒制工藝極為復(fù)雜、講究。僅取土一項(xiàng)就要經(jīng)過掘,、運(yùn),、曬、椎,、漿,、磨、篩七道工序,,就跟包餃子和面差不多,。

取土的泥必須是太湖的泥,而且所用的土質(zhì)須黏而不散,,粉而不沙,。

選好的泥土要露天放置整整一年,去其“土性”,。然后浸水將粘土泡開,,讓數(shù)頭牛反復(fù)踩踏,以去除泥團(tuán)中的氣泡,,最終踩制成稠密的泥團(tuán),。再經(jīng)過反復(fù)摔打后,將泥團(tuán)裝入模具,,平板蓋面,,兩人在板上踩,直到踩實(shí)為止,。然后陰干磚坯,,要陰干7個(gè)月以上,才能入窯燒制,。

燒土的材料都有講究,。燒制時(shí),先用糠草熏1個(gè)月,,去其潮氣,,接著劈柴燒1個(gè)月,再用整柴燒1個(gè)月,,最后用松枝燒40天,,才能出窯。

出窯后還要嚴(yán)格檢查,,如果一批磚中,,有6塊達(dá)不到“敲之有聲,斷之無孔”的程度,,這批磚都算廢品,,要重新燒制,。

就這樣,從取土到成磚,,要長(zhǎng)達(dá)兩年的時(shí)間,。出窯后的金磚,還要用桐油浸泡,,直到磚表面呈現(xiàn)光澤,,才算最后制成。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),,當(dāng)年建造故宮的時(shí)候大概用了8000多萬塊磚,。

但是這種看上去光潤(rùn)似墨玉、踏上去不滑不澀的方磚在故宮可不是哪里都有的,。事實(shí)上,,僅僅是三大“會(huì)議室”——太和殿,、中和殿,、保和殿的地板鋪上了“金磚”。這些大方磚上尚有明永樂,、正德與清乾隆等年號(hào)和“蘇州府督造”等印章字樣,,為防止偽造,每一塊“金磚”背面不僅有年號(hào),,還有工匠的名字,。

如今,這些用太湖泥經(jīng)過細(xì)致工序燒制的磚已成神話,,這項(xiàng)技藝已經(jīng)失傳,。

印有清乾隆年號(hào)的金磚