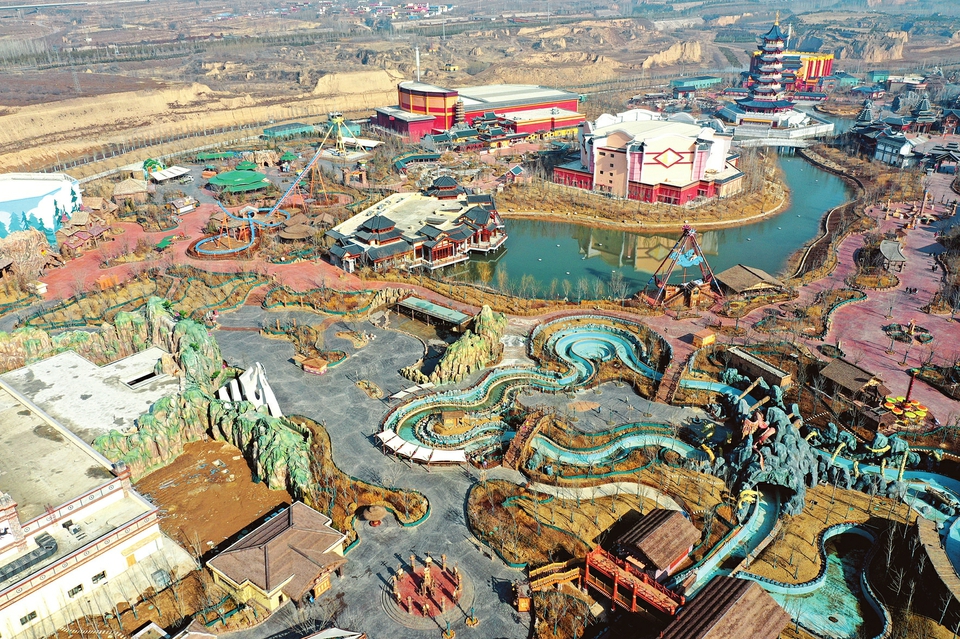

“十三五”時期,,我省全力推進以汾河為重點的“七河”流域生態(tài)修復與保護,,累計治理水土流失面積1.795萬平方公里。

在汾河流域治理中,,水利部門采用多元化,、市場化投融資模式,省級層面提供20%的項目資本金,,市縣級實施主體出80%的資金,,探索形成了“省級規(guī)劃、市縣主體,,政府主導,、市場運作”的推進模式。桑干河,、滹沱河,、沁河、漳河,、涑水河、大清河及重點支流治理項目持續(xù)推進,。同時,,我省每年都專門制定流域聯(lián)合調度方案、生態(tài)補水方案,,萬家寨引黃工程向汾河調引黃河水,,通過引黃北干向桑干河補水,為首都生態(tài)建設作出貢獻,。

去年4月,,省委、省政府啟動實施了晉陽湖,、漳澤湖,、云竹湖、鹽湖、伍姓湖“五湖”生態(tài)保護與修復工作,,省水利廳組織專家深入研究,,編制《山西省“五湖”生態(tài)保護與修復總體規(guī)劃》及5個湖的專項規(guī)劃。我省組織編制了19個巖溶大泉泉域生態(tài)修復方案,,在泉域范圍內開展企業(yè)取用水和水環(huán)評的專項檢查,。近年來,通過采取水源置換,、關井壓采,、加大河流生態(tài)水量補給、提高水資源稅(費)征收標準等措施,,我省地下水位實現(xiàn)止降回升,。目前,晉祠泉水位距泉口埋深3.08米,,較2008年的最低水位27.76米上升了24.68米,;龍子祠泉近年來出流量穩(wěn)定在3立方米/秒;今年安排實施古堆泉域生態(tài)保護工程,。

據(jù)統(tǒng)計,,“十三五”時期,全省水土流失面積由新中國成立初期的10.8萬平方公里減少到5.89萬平方公里,,流失強度大為減輕,,黃河入河泥沙量大幅減少。