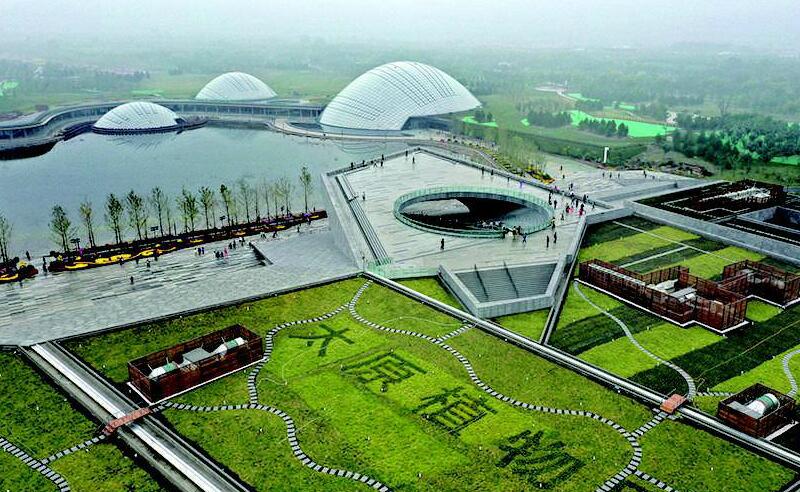

并州西南,,有鳳來儀,。在晉陽古城遺址的一角,,復建基本完成的太原古縣城建筑格局猶如展翅飛翔的鳳凰,翙翙其羽,,氣象萬千,。歷時多年修復,,這座延續(xù)晉陽文脈,、自古就有“鳳凰城”美譽的古縣城,,如今外圍城墻巍峨壯觀,、城內明清風格建筑林立,,正以氣勢雄渾的完整面貌出現(xiàn)在世人面前,。浴火重生后,,“鳳凰城”再放光彩。

古城溯源

太原古縣城,,位于太原市西南部的晉源區(qū),,是一座始建于明代早期的縣城,也是晉陽文脈的延續(xù),。

公元前497年,,晉國公卿趙簡子的家臣董安于在西依懸甕山、東臨汾河地帶據(jù)險筑城,,因在晉水之陽,,取名晉陽。宋太平興國四年(979),,宋太宗趙光義下令焚毀晉陽城,,在晉陽故城北,今太原市小店區(qū)一帶,,新筑了平晉縣城,后又選擇在東北方向十余公里的唐明鎮(zhèn),,今太原老城區(qū),,修筑城墻,興建了太原府城,。

明朝初年,,平晉縣城被洪水淹溢,山西巡撫和太原知府上報朝廷,,請求朝廷重建。經(jīng)核準后,公元1375年,,開始在汾河以西晉陽古城遺址上的南關村,,建立太原縣城,。明清兩朝,,太原府城和太原縣城并存,,具有隸屬關系,。民國時期,,沿用了1200多年的太原府被撤銷,產生了太原市這一名稱,。1947年,,太原縣改為晉源縣,,意為“晉水之源”,。新中國成立后,在太原縣城設立了晉源鎮(zhèn),。

在太原縣城,,城內外共留存大小寺廟、樓閣,、祠堂幾十處,比如劉王祠,、尹公祠、關王祠,、崇圣祠,、節(jié)孝祠,、洪侯祠,、梁公祠,、趙襄子祠等,成為晉陽歷史文化傳承有力的佐證,。經(jīng)歷戰(zhàn)亂,,太原縣城城墻損毀嚴重,僅留部分殘垣及門洞,。

城樓巍峨

2013年,,太原古縣城修復保護工程開工,歷經(jīng)8年建設,,目前基本完工,。走進太原古縣城,只見城墻綿延,,城樓巍峨,,護城河波光粼粼,周遭綠柳環(huán)繞,,整座城池古樸雄渾,,極具視覺沖擊力和畫面感。

太原古縣城占地面積約0.8平方公里,,城墻分東,、南、西,、北四面,,城墻全長3700米,高11米,,下寬13米,,上內寬7.95米,城墻以石為基,,采用梅花丁的砌筑方法建造而成,,呈現(xiàn)出古樸威嚴的風格。城墻共計設有城樓4座,、角樓4座,、望樓36座、魁光樓1座,、瞭望樓1座,,穿墻門洞6處(共12孔)。

古縣城建設者介紹,,眼前城池的西城墻有三分之一為歷史遺存,,是遺存最多的地方。東城墻歷史遺存比較少,,東城門下面的基礎完完整整,,建設的時候,按照舊的規(guī)制恢復修繕了整個城墻,。另外,,北甕城也是太原古縣城保存比較完整的一座甕城。

太原古縣城的東門曰“觀瀾”,,西門曰“望翠”,,北門曰“奉宣”,南門曰“進賢”,,其中北門朝東開,,東西甕城城門都朝南開,南門正南,,恰似展翅高飛的鳳凰在空中翱翔,。北甕城內有兩口水井,恰似鳳凰的一雙眼睛,,南門正對關外的寶華閣,,恰似鳳凰的尾羽高高翹起,古城內的十字街,,恰似鳳凰的腹部高高隆起,,整座城池名曰“鳳凰城”。

內涵豐富

進入古縣城,,看著眼前各類造型古樸的建筑,,讓人頓時有穿越歷史的感覺。在城內,,縣衙,、察院、道臺府,、鼓樓,、關帝廟、玉皇廟,、城隍廟,、財神廟,、神召會等明清建筑景觀鱗次櫛比,還原了幾百年前的舊時風貌,,組成了一處極具北方特色的明清風格古建筑群,。

在古縣城,文物古跡星羅棋布,;其中,,文廟是最具文物價值和文化價值的一個場所。文廟位于東大街中段路北,,占地面積約1.2萬平方米,,公元1373年,由知縣潘原英從平晉縣故城搬遷而來,,其建造年代比太原縣城還要早兩年,,2013年被國家文物局公布為全國重點文物保護單位。現(xiàn)在,,文廟依然保持著古時建筑布局,,廟宇森嚴。

立于太原古縣城十字街,,只見東西南北呈十字狀的四條主街格局清晰,,街巷肌理完善。在這里,,各種業(yè)態(tài)分布于不同的街區(qū):南街以非遺文創(chuàng),、博物館、展館為主,,北街主要是山西的特色小吃,,東街是文廟、進士第,、縣衙等歷史文化景點,,西街則以休閑、休憩為主,。整個十字街,,融匯了生活配套、非遺文創(chuàng),、餐飲美食,、特色零售、酒店民宿等功能,。

作為市中心半小時生活圈內的古城類旅游項目,,太原古縣城開放后,城墻上將舉辦舞龍,、舞獅,、拔河等傳統(tǒng)表演項目,,城隍廟片區(qū)將打造國潮樂園,逐步開放國潮小劇場……經(jīng)歷鳳凰涅槃,,太原古縣城將再次驚艷世人,。