傳道授業(yè)

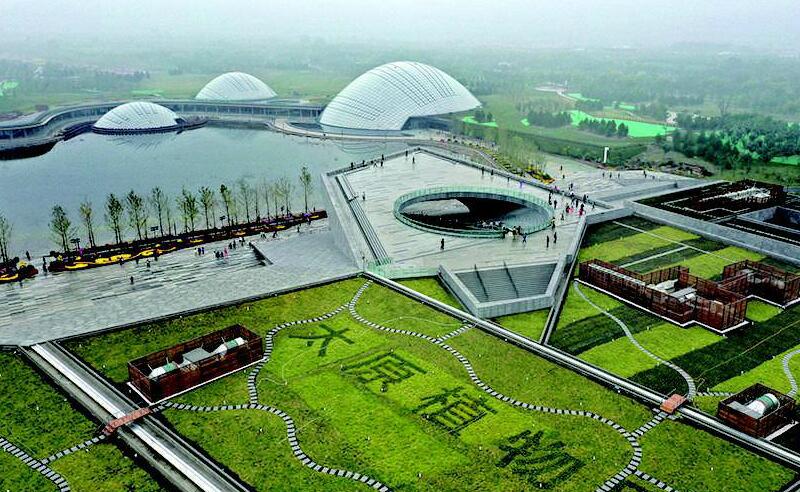

在山西古典藝術(shù)研究院,,有一位祁偉成。他主持和參與的國家級,、省級保護(hù)項目多達(dá)百余處,,所修繕項目多被評為優(yōu)質(zhì)工程。秉持師傳技藝,,由他主持并組織人員制作的古建筑模型多達(dá)百余件,,模型做工精湛,深受專家和社會好評,,曾多次作為中國傳統(tǒng)文化代表作品赴國外展覽,。2014年11月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),,祁偉成成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目——古建筑模型制作技藝傳承人,。

“大師”出自“小木匠”

無論是站在大學(xué)講堂還是參加學(xué)術(shù)演講,祁偉成總會說自己“只是個木匠”,。

祁偉成的啟蒙老師叫薄秀章,,是祁偉成老家忻州市定襄縣一位頗有名氣的木匠。薄秀章帶著祁偉成走街串戶,、翻山越嶺,,從拉大鋸到鑿卯榫,口傳心授,,手把手地教,。1985年,18歲的祁偉成作為古建筑模型制作第四代傳人跟隨薄秀章來到太原,,正式開始古建筑修繕工作,。他們參加了天龍山漫山閣復(fù)建工程,與專家團(tuán)深入實地勘察,,對天龍山的地質(zhì),、水文、氣候等自然環(huán)境進(jìn)行記錄測試,、分析研究。在對天龍山部分山體,、危巖進(jìn)行防止雨水滲漏,、裂縫合攏等加固工作后,,又完成了第9號石窟漫山閣的復(fù)建工作。多年后,,一位古建專家來天龍山參觀,,看到復(fù)建后的漫山閣驚嘆不已。

在祁偉成工作室的書柜里,,有一件木制的小獅子,,手掌大小,怒目圓睜,,有幾分靈氣,,這是祁偉成的第一件作品。年少離家,,只為學(xué)一門可以安身立命的手藝,,每當(dāng)看到這件小獅子,他都會鞭策自己,,沉下心思,,精心打磨每一件作品。

2012年,,祁偉成拜時任山西省文物局總工程師,、山西省古建筑保護(hù)研究所所長柴澤俊為師,成為柴澤俊的關(guān)門弟子,。柴澤俊是中國文博大家,,學(xué)養(yǎng)深厚,給予祁偉成的教誨與鼓勵,,足夠其受用一生,。

精益求精“扎小樣”

古代,人們在建筑修筑前會先制作一個等比例的縮小樣本,,把腦子里的建筑設(shè)想通過模型具體呈現(xiàn)出來,。這樣的模型制作被稱為“扎小樣”。

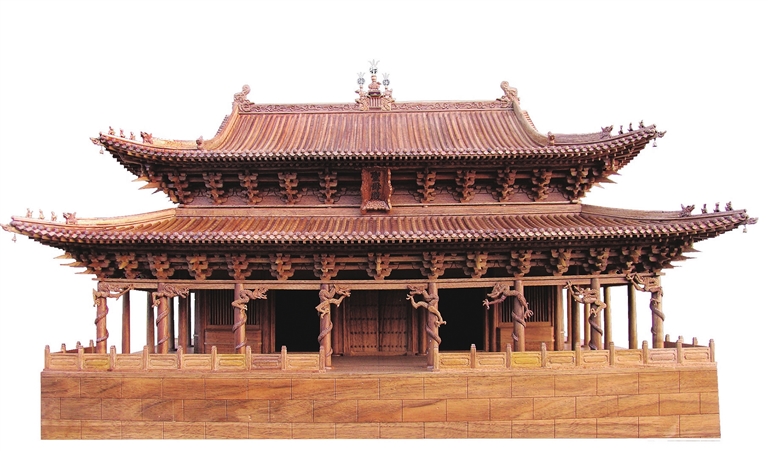

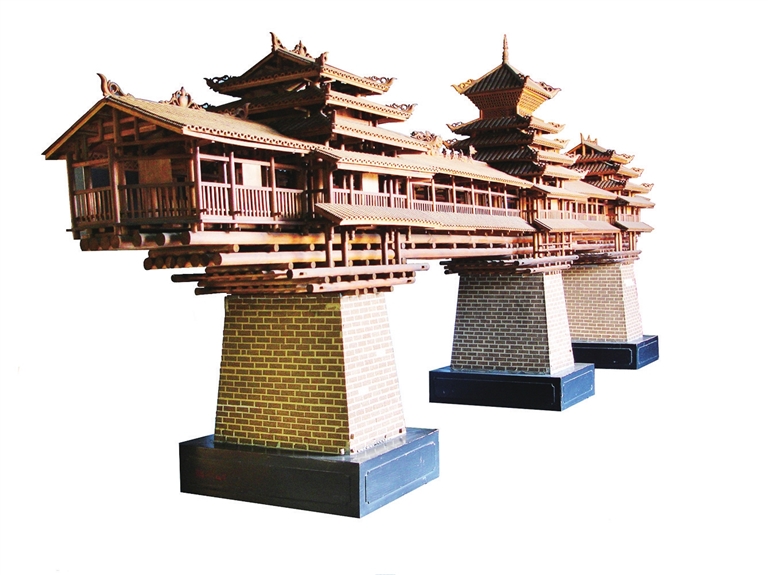

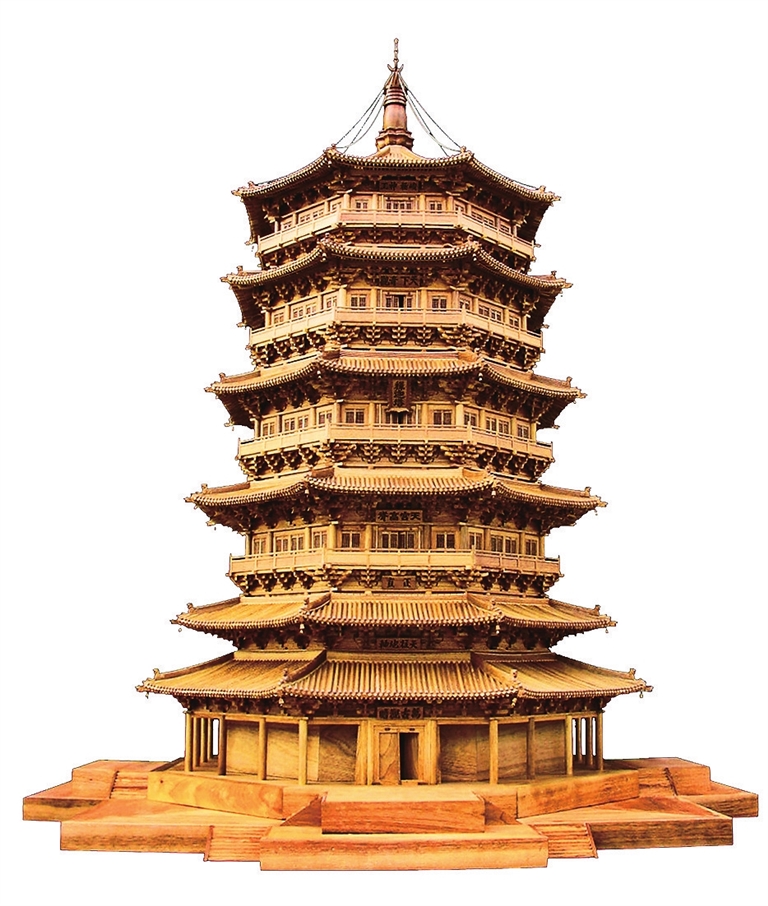

“扎小樣”是古人建筑工程的第一步,,它客觀反映了古代建筑的建筑特征,、結(jié)構(gòu)類型、工藝技術(shù),,人們可以根據(jù)模型對古建筑修復(fù)與加固,。祁偉成說,這些精致又靈動的古建小樣不僅具有藝術(shù)價值,、觀賞價值,,對研究中國古代建筑具有十分重要的參考價值。

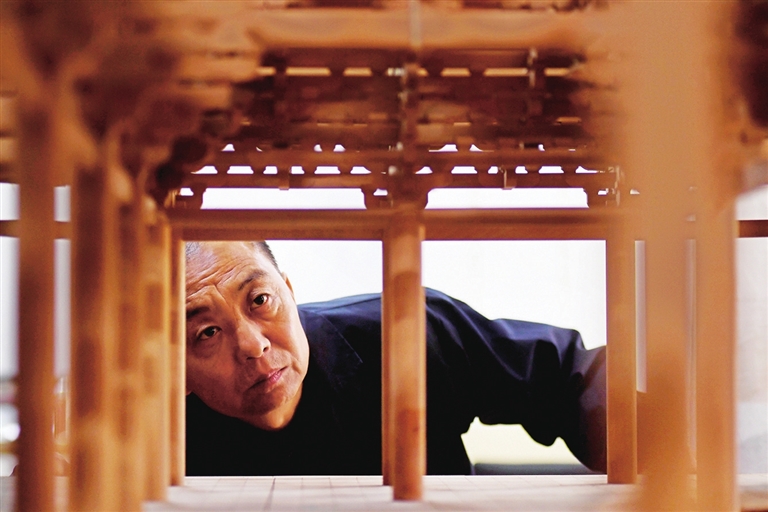

在參與古建筑修復(fù)工作的同時,,祁偉成堅持古建筑“小樣”的營造制作,。他走遍全國,,造訪現(xiàn)存的重點古建實物,嚴(yán)格按照升起,、側(cè)腳,、卯榫的制作技藝將這些古建筑按比例制成一個個靈動的“小樣”。不同年代的建筑,,工藝與風(fēng)格迥異,,即使年代相同,制式也有差別,。許多“小樣”作為教具跟著祁偉成進(jìn)入大學(xué)課堂,,為建筑系學(xué)生建立更直觀清晰的認(rèn)知。

2012年,,祁偉成制作完成五臺山佛光寺東大殿的“小樣”,,同年出版專著《五臺佛光寺東大殿》。柴澤俊曾滿懷期望地對祁偉成說:“一些古建筑建造技術(shù)瀕臨失傳,,用機制構(gòu)件代替手工構(gòu)件,,不僅抹殺了歷代建筑特征和風(fēng)格,在觀感上也截然異趣,?;诖藳r,傳承古建筑模型制作技藝與營造古建筑“小樣”模型,,用以教學(xué),、陳展,對古建筑技術(shù)人員和工人匠師進(jìn)行培訓(xùn)示范,,就顯得十分重要了,。”這番話讓祁偉成深感任重道遠(yuǎn),,在傳承路上不敢有一絲懈怠,。成為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人后,祁偉成向社會廣納門徒傳承“扎小樣”技藝,,迄今已收徒8人,。

傳承留住古建“魂”

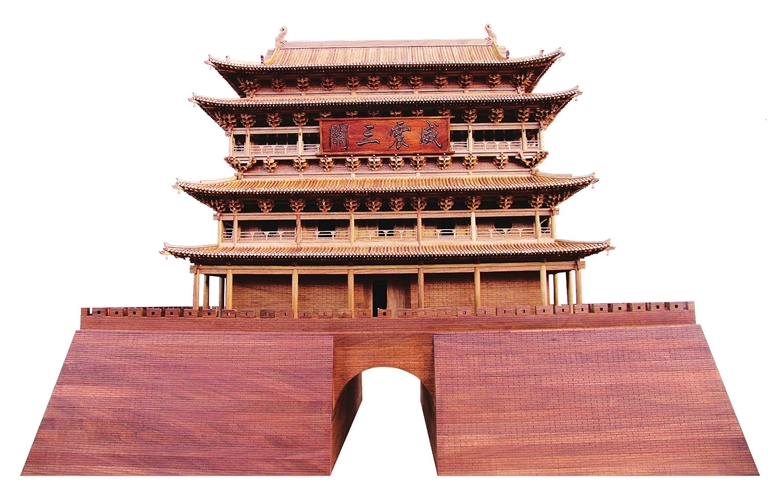

在國內(nèi),由祁偉成團(tuán)隊制作的古建筑模型被多家博物館和專業(yè)院校收藏,。他說,,中國古建是中國文化最具魅力的一部分,是前人留給我們的珍寶,。隨著時代發(fā)展,,我們的建筑開始趨向西化。如果今天不去保護(hù),,不去傳承,,這些傳統(tǒng)的建筑工藝會慢慢消失在歲月更迭中,。

一座古代建筑可以成為一個城市乃至一個國家的標(biāo)志,。在德國法蘭克福歷史博物館的一角,,以結(jié)構(gòu)奇巧著稱的鸛雀樓木質(zhì)模型正靜靜注視著大廳中往來穿梭的各國游客。在埃及沙姆沙伊赫政府,,一件應(yīng)縣木塔的木質(zhì)模型正以中埃友誼使者的樣貌,,講述中國文化的燦爛與悠久。

祁偉成說,,古建筑是歷史的見證,,是建筑文化的積淀和展示。首先要修繕保護(hù)好,,讓它有比較健康的“肌體”,;其次是發(fā)展利用,每一個古建都有其特別之處,,我們可以尋找它的文化特色,,提取出來,運用到商品設(shè)計中,,開發(fā)制作文創(chuàng)產(chǎn)品,,也可以借用商業(yè)模式打造文化IP,把古建的新生命激活,,賦予古建新的意義,,從而讓更多人了解古建,了解我們的文化,。

希望有更多人來了解古建,,關(guān)注“扎小樣”這項技藝;有更多人愿意來學(xué)習(xí),,將其發(fā)揚光大,,讓中國古建筑藝術(shù)得以傳承。