新華社杭州4月29日電 題:“東海明珠”挺立一座“精神燈塔”——追尋浙江臺(tái)州大陳島墾荒精神

新華社記者王俊祿

浙江椒江海門(mén)碼頭向東29海里,,大陳島如一顆明珠,閃耀東海,。

大陳供電所工作人員為島上居民更新電路(4月19日攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

60多年前,一批青年團(tuán)員響應(yīng)號(hào)召,,滿(mǎn)腔熱血登島墾荒,,用青春和汗水培育出“艱苦創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)圖強(qiáng),、無(wú)私奉獻(xiàn),、開(kāi)拓創(chuàng)新”的“墾荒精神”。

風(fēng)不言,,海不語(yǔ),,芳華在似水流年中逝去。但人們從未忘記,,這座海島從原本的滿(mǎn)目瘡痍,,到如今的“東海明珠”,背后是一代代墾荒者的奮斗足跡,。

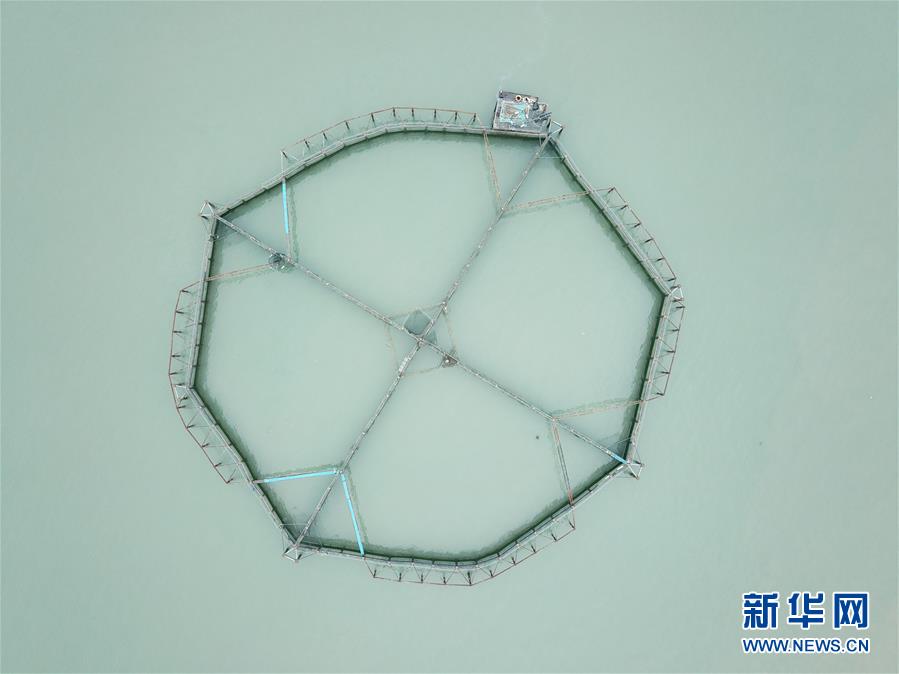

臺(tái)州星浪海水養(yǎng)殖廠的養(yǎng)殖網(wǎng)(4月20日無(wú)人機(jī)拍攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

孤島新生

“中午吃的筍是從椒江買(mǎi)的。因?yàn)楹I掀鹆遂F,,輪船延遲,,晚到了兩個(gè)多小時(shí)?!?2歲的第一代墾荒隊(duì)員徐定壽和85歲的老伴周銀翠的午飯有些遲,。

迷霧之中,高聳的墾荒紀(jì)念碑依然清晰可辨,。那些芳華歲月和奮斗歷程,,也隨著老人的講述一一再現(xiàn)。

1955年初,,國(guó)民黨軍隊(duì)從大陳島敗退臺(tái)灣,,劫運(yùn)了海島居民1萬(wàn)多人,,留下了一個(gè)滿(mǎn)目瘡痍的荒島。1956年起,,先后5批467名青年響應(yīng)團(tuán)中央“建設(shè)偉大祖國(guó)的大陳島”的號(hào)召,,滿(mǎn)腔熱血登島墾荒。

大陳島俯瞰(4月19日無(wú)人機(jī)拍攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

往返大陸與海島,,船是唯一的交通工具。周銀翠說(shuō),,60多年前,,他們撂下年幼的孩子,作為第二批墾荒隊(duì)員,,從溫州永嘉毅然奔赴大陳島,。那時(shí)乘的還是小木船,海上飄搖6個(gè)多小時(shí)才到達(dá),。

“路不平,,燈不明,電話不靈,,小船開(kāi)開(kāi)停停?!边@段順口溜,,讓周銀翠記憶深刻。墾荒隊(duì)員們紛紛立下誓言:“有一百條困難,,克服一百條,;有一千條困難,克服一千條,?!?/p>

墾荒的道路,異常艱難,。隊(duì)員們要開(kāi)發(fā)土地,,種上莊稼,發(fā)展畜牧業(yè),?!按蠹叶继糁鼗罡桑热缣舸蠹S最累,,男的挑120斤,,我能挑100斤,赤著腳一步高一步低,,但從不叫苦叫累,?!敝茔y翠說(shuō)。

大陳島墾荒紀(jì)念碑(4月20日無(wú)人機(jī)拍攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

除了條件惡劣,,危險(xiǎn)還隨處可見(jiàn)。當(dāng)時(shí),,島上布滿(mǎn)了國(guó)民黨部隊(duì)埋下的地雷,,后來(lái)用了個(gè)不得已的辦法:多放養(yǎng)家畜,可引爆地雷,。

經(jīng)過(guò)幾年苦戰(zhàn),,島上辦起了水產(chǎn)綜合加工廠、海鮮醬油廠,、乳品加工廠,、磚瓦廠、五金修配廠等,,經(jīng)濟(jì)收入總計(jì)十多萬(wàn)元,。

海島土壤貧瘠、淡水匱乏,,臺(tái)風(fēng)肆虐,,墾荒隊(duì)員硬是徒手拓荒,為大陳涂下第一片綠,,讓海島慢慢恢復(fù)生機(jī),。60多年過(guò)去,當(dāng)年種下的松樹(shù),、柏樹(shù)已然蒼翠盎然,。

島上的467位墾荒隊(duì)員,也相互間建立了深厚的情誼,,許多男女隊(duì)員還因此喜結(jié)良緣,。滄海桑田,也成為他們愛(ài)情的見(jiàn)證,。

臺(tái)州星浪海水養(yǎng)殖廠的大黃魚(yú)養(yǎng)殖網(wǎng)(4月20日無(wú)人機(jī)拍攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

代代傳承

島上最漂亮也是最堅(jiān)固的房子,是學(xué)校,。每到大臺(tái)風(fēng)來(lái)襲,,這里還是島上居民的避災(zāi)安置點(diǎn)。

相比而言,,一般的民房,,都會(huì)在瓦片上壓上大石頭,防止被臺(tái)風(fēng)吹跑,。

1988年,,年僅17歲的翁麗芬到大陳島教書(shū),,一教就是30多年?!拔沂谴箨悕u走出去的孩子,,這里有我割舍不下的情誼?!蔽帖惙艺f(shuō),。

學(xué)校曾有一個(gè)自父親出海捕魚(yú)遇難后,就再也沒(méi)有笑過(guò)的女孩,。翁麗芬很心疼,,把孩子叫到家里,擦干凈臉,,扎起漂亮的小辮,,還時(shí)不時(shí)給她準(zhǔn)備些小禮物……在大家的呵護(hù)下,女孩的笑容終于被找了回來(lái),。

臺(tái)州星浪海水養(yǎng)殖廠的工作人員在撈取受傷的大黃魚(yú)(4月20日攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

由于漁業(yè)資源減少,人口大量轉(zhuǎn)產(chǎn)遷移,,海島學(xué)生也開(kāi)始銳減,。翁麗芬和老師們開(kāi)始探索特色教育。從引進(jìn)開(kāi)展帆板隊(duì)文化教育,,到配合成立浙江省委黨?!凹t色學(xué)府”講習(xí)所大陳島講習(xí)點(diǎn)、臺(tái)州大陳島干部學(xué)院等,,用學(xué)校老師的話說(shuō),翁麗芬還在不停地“墾荒”,。

入夜,,大陳島星星點(diǎn)點(diǎn)亮起燈光,王海強(qiáng)匆匆出門(mén)去檢修一處線路,。他是老墾荒隊(duì)員的后代,,也是國(guó)網(wǎng)大陳供電所黨支部書(shū)記。

1987年,,19歲的王海強(qiáng)作為“墾二代”回到大陳島,,成為一名電力工人。島上400來(lái)個(gè)電線桿,,王海強(qiáng)和同事們肩挑背扛,、一起栽下的就有200多個(gè)。他還設(shè)計(jì)了“風(fēng)趨式防纏繞裝置”,,保護(hù)了海島線路安全,,當(dāng)?shù)厝擞H切地稱(chēng)他為“光明使者”,。

大陳實(shí)驗(yàn)學(xué)校的學(xué)生利用島上的廢棄陶罐作畫(huà)(4月19日攝)。新華社記者 翁忻旸 攝

奮斗不止

大陳島附近海面上,,銅合金網(wǎng)“編織”的巨型海上養(yǎng)殖平臺(tái)十分壯觀,。

“墾荒精神中,‘開(kāi)拓創(chuàng)新’是重要的一方面,。這種超大型銅網(wǎng)養(yǎng)殖,,就是大陳漁民不斷開(kāi)拓創(chuàng)新的智慧結(jié)晶?!睗O民茅兆正說(shuō),,大陳漁民先后探索了淺水網(wǎng)箱養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖,、銅網(wǎng)圍海養(yǎng)殖三次轉(zhuǎn)型升級(jí)之路,。

如同60多年前年輕隊(duì)員們登島墾荒,隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施,,海島又涌來(lái)越來(lái)越多的年輕人,。皮膚黝黑的80后王麒,便是其中一位,?!艾F(xiàn)在的大陳島交通更便捷、環(huán)境更整潔,,我家民宿所在的梅花灣村整體面貌更是煥然一新,,‘伴山居’也就跟著火了?!?/p>

椒江區(qū)少體校大陳帆船帆板基地的孩子們?cè)诤I嫌?xùn)練(4月20日無(wú)人機(jī)拍攝),。新華社記者 翁忻旸 攝

今天的墾荒者中,還有以80后,、90后為主體的年輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部,。大陳鎮(zhèn)黨委書(shū)記倪國(guó)正說(shuō),鎮(zhèn)里群眾有什么需要,,一個(gè)電話上門(mén)服務(wù),;島上項(xiàng)目有什么 困難,實(shí)施全程代辦服務(wù),;群眾在島外需要辦理事項(xiàng),,提供“遠(yuǎn)程”服務(wù),全面實(shí)現(xiàn)了“陸上辦事不回島,、島上辦事不出島,、海上漁民不上島”的便民目標(biāo)。

構(gòu)建海島墾荒精神傳承示范點(diǎn)、打造“海峽兩岸交流合作示范島”“零排放生態(tài)美麗島”……如今的大陳島,,正搶抓灣區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇,,積極創(chuàng)建全國(guó)“現(xiàn)代化海島建設(shè)示范區(qū)”。

臺(tái)州學(xué)院黨委書(shū)記崔鳳軍表示,,今天的大陳島,,正朝著“小康的大陳、現(xiàn)代化的大陳”目標(biāo)邁進(jìn),。在新時(shí)代的背景下,,墾荒精神也必將不斷發(fā)揚(yáng)光大,成為更多人寶貴的精神財(cái)富,。